|

青春山下,乌兰木伦湖畔的康巴什,以前不过是一个方圆几公里、风吹黄沙走的小村庄。光阴荏苒,如今,这个小村精彩蝶变成了鄂尔多斯高原上的现代化宜居新城。今天的小村故事,让我们通过作家张凯的文学作品《大风》,来了解康巴什的前世今生。

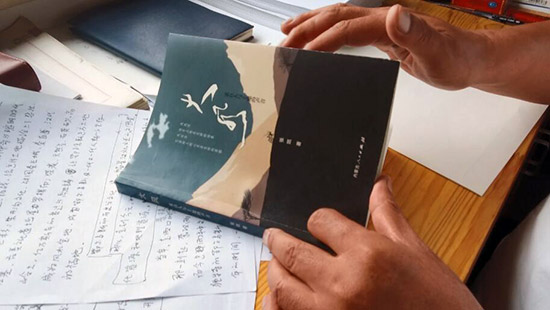

康巴什,源于蒙古语“哈巴格西”,汉语的意思为“官吏老师”,从遥远的乌兰木伦文明开始,这里就不断孕育着一个又一个的传奇。张凯,作为土生土长的康巴什人,他见证了家乡的变革与发展,在他的笔下,康巴什有着别样的风情。一部《大风》,写尽了张凯的童年和成长,也勾勒出了康巴什二十年的变迁。他笔下的康巴什村,风吹黄沙走,沙停半座山。

曾几何时,天干地旱的困境,让散落在300平方公里沙丘间的7000户村民,年人均收入只有1000多元。遍地的黄沙和肆虐的西北风,让当地人望天兴叹,对新生活无限期盼。 如同张凯作品中讲述的一样,进入新世纪的康巴什,终于迎来了蝶变的春天,这一年,轰鸣的工程机械打破了沙漠的平静,大规模建设拉开序幕,说着各种方言的建筑工人忙碌在各个工地。自那时候起,沙丘变成了绿地,荒滩建起了楼房,村支部的低矮土房,被富有现代风格的建筑所取代,就连村头的老槐树,也成为城市公园的景物。

一条条城市道路不断延伸,一座座建筑物拔地而起,康巴什,每天都在演绎精彩的“变形记”。城市骨架,也从原来的25平方公里扩展到155平方公里,居住人口增至15万人,绿化率达到42%,每年空气质量优良天数达300天以上。2016年,康巴什成为全国首个以城市景观命名的4A级旅游景区。现在,三季有花四季常绿,半城楼厦半城树,成为了康巴什的真实写照。 而移居呼和浩特多年的张凯,每次回到这里,总要到市政府北面的公园去转一转。尽管承载着前半生经历的老屋,已经变成风化的土墙,但每次寻根的过程,让他对故乡爱得更加深沉。 内蒙古自治区作家协会副主席张凯说:“当时的康巴什和现在的康巴什那是天地之分,现在所有的农民已经搬迁到城里,住的是楼房,过得是城市的生活,我感到他们现在是非常的幸福和美好。将来的康巴什,大发展大建设,还靠年轻人一代再接再厉,将这座城市建成一个美好的,文明的,现代化的,更具包容的一座现代化大城市。”

张原梓是张凯的儿子,也是康巴什融媒体新闻中心的一名新媒体记者。在他的镜头里,他不仅记录着父亲的一举一动,更多的记录着康巴什这座现代名城日新月异的变化。如果说,张原梓的父亲张凯用一支钝笔记载了康巴什的过去,那么,儿子张原梓,作为新时代的媒体人,则用现代化的传播手段,记录着这座城市的现在和未来。两代人,一座城,记录方式不同,故事却同样精彩!

如今,在康巴什5600万平米的城区绿化面积,使整座城市呈现出三季有花、四季见绿的靓丽;七大文化建筑集群的布局,让市民的文化生活精彩纷呈;每年数亿元的民生投入,使这里成为“让生活更美好”的城市样本。当下,康巴什的故事还在继续,而这座草原新城的未来,依然可期......(田坪 张伟 王文轩 徐世恒 朱世超)

(责编:刘泽、张雪冬)

|